小麦(Triticum aestivum L.)作为全球广泛种植的谷物之一,年种植面积约21700万公顷,其产量对保障全球粮食安全至关重要。旗叶作为小麦灌浆期的主要光合器官,贡献了41%-42%的碳水化合物,其形态建成直接影响光合效率,进而决定小麦产量。旗叶长度(FLL)、旗叶宽度(FLW)、旗叶面积(FLA)和旗叶长宽比(FLR)是衡量旗叶形态的关键性状,对挖掘小麦产量潜力具有重要意义。此前,已有研究鉴定出部分与旗叶大小相关的数量性状位点(QTL),但多数研究依赖重组自交系(RILs)和双亲子代群体等有限遗传资源,难以全面挖掘调控旗叶形态的新基因。

近日,实验室马建教授课题组在Theoretical and Applied Genetics上发表名为《Dissecting the genetic architecture of flag leaf morphology in Sichuan Wheat Germplasm using genomewide association study》的研究文章。本研究以四川小麦种质为材料,通过GWAS鉴定并验证了新的控制旗叶形态的QTL,并预测了潜在的具有组织特异性表达的候选基因,为改善小麦植株结构和提高粮食产量提供了理论依据。

本研究以220份四川小麦材料(包括57份地方品种和163份1997年以来培育或使用的栽培品种)构建GWAS关联分析群体;并以213份中国特有小麦(Chinese Endemic Wheat, CEW)材料为验证群体,用于对鉴定出的QTL进行验证。

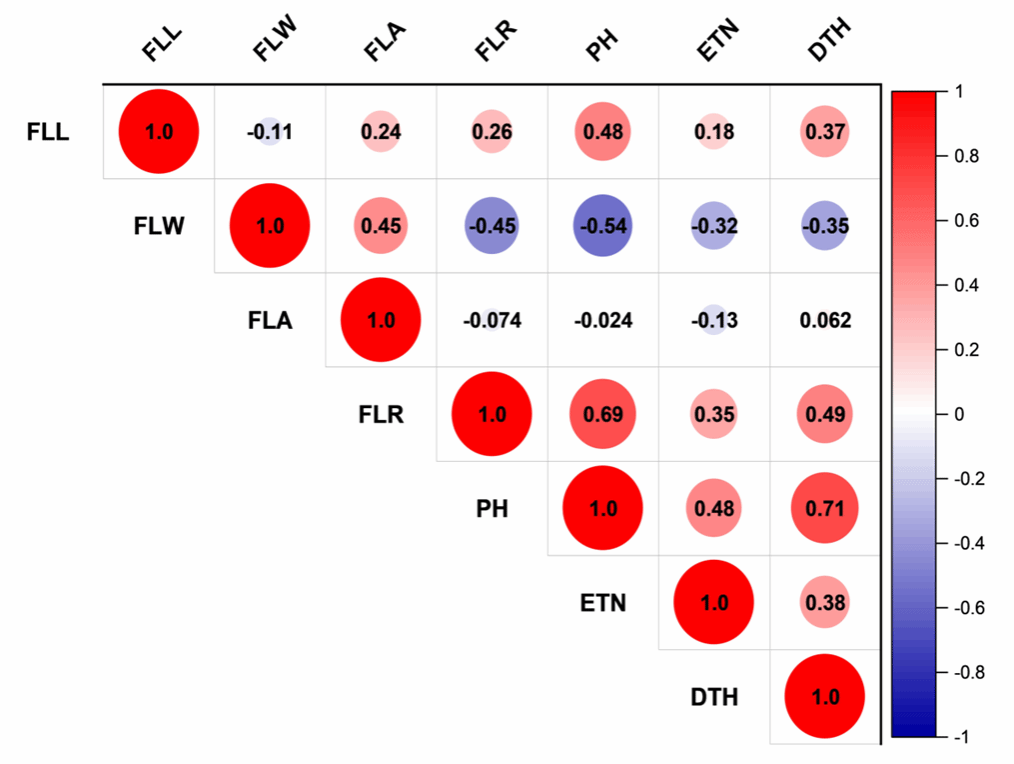

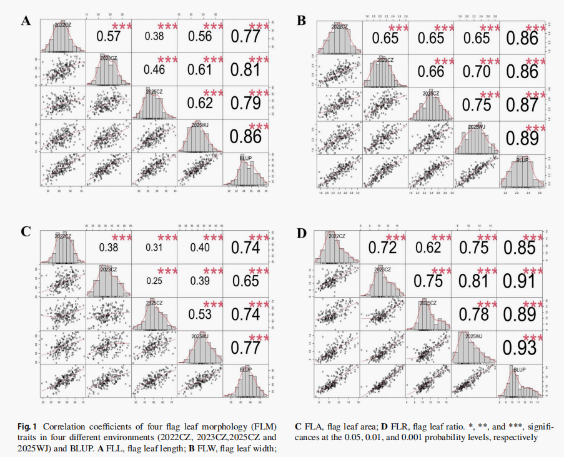

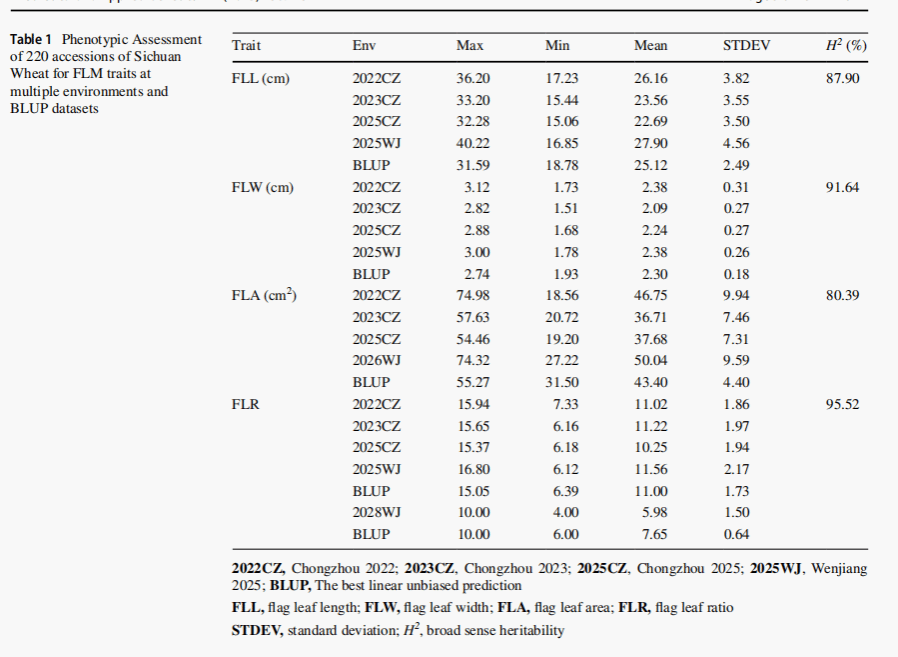

研究者在4个环境中对220份材料进行了田间表型调查。统计分析表明,多个旗叶形态性状(FLM)间存在显著正相关(图1),FLM在四个环境和BLUP中均表现出显著的正相关(图2)。同时,遗传力分析表明,所有旗叶形态性状均具有较高遗传力,四个旗叶形态性状遗传力分别为87.90%(FLL),91.64%(FLW),80.39%(FLA)和95.52%(FLR)(表1)。以上结果说明这些性状主要受遗传因素主导,受环境影响较小。

图1. 不同性状之间的相关系数。

图2. 四个旗叶形态性状分别在不同环境间的相关系数。A.旗叶长;B. 旗叶宽;C.旗叶面积;D.旗叶长宽比。

表1. 220份四川小麦种质的FLM性状在多种环境下表型评价

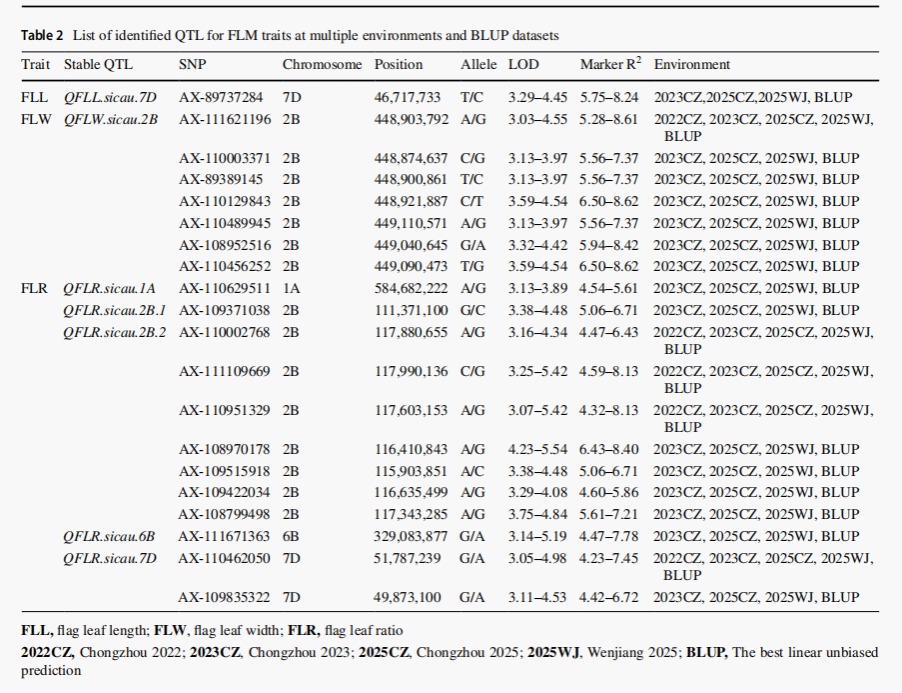

进一步,通过(Q+K)MLM方法进行全基因组关联分析,共鉴定出20个与FLM性状相关的显著SNP,并基于LD半衰减距离将它们归为7个QTL区域。其中,未鉴定到与FLA显著关联的SNP,与FLW相关的QTL已经被报道,其他六个为新鉴定到的QTL区域(表2)。

表2. 在多个环境和BLUP数据集中得到的FLM性状QTL

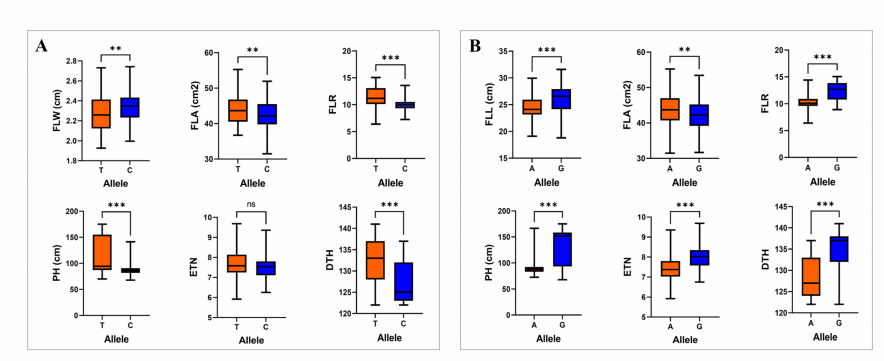

其中QFLL.sicau.7D和QFLW.sicau.2B表现出显著的多效性:QFLL.sicau.7D除影响FLL外,还显著影响FLW、FLA、FLR、PH和DTH,其T等位基因(AX-89737284;T/C)可同时增加FLL和PH(图3A)。QFLW.sicau.2B对所有测定性状(FLL、FLW、FLA、FLR、PH、ETN、DTH)均有显著影响(图3B),符合旗叶形态与株型性状的生物学关联。

图3. QFLL.sicau.7d (A)和QFLW.sicau.2B(B)的等位效应分析。

在213份验证群体中,6个新QTL中有5个(QFLL.sicau.7D、QFLR.sicau.1A、QFLR.sicau.2B.1、QFLR.sicau.2B.2、QFLR.sicau.6B)被成功验证,仅QFLR.sicau.7D因基因分型质量不足未完成验证(图5),证明这些新QTL具有稳定的遗传效应。

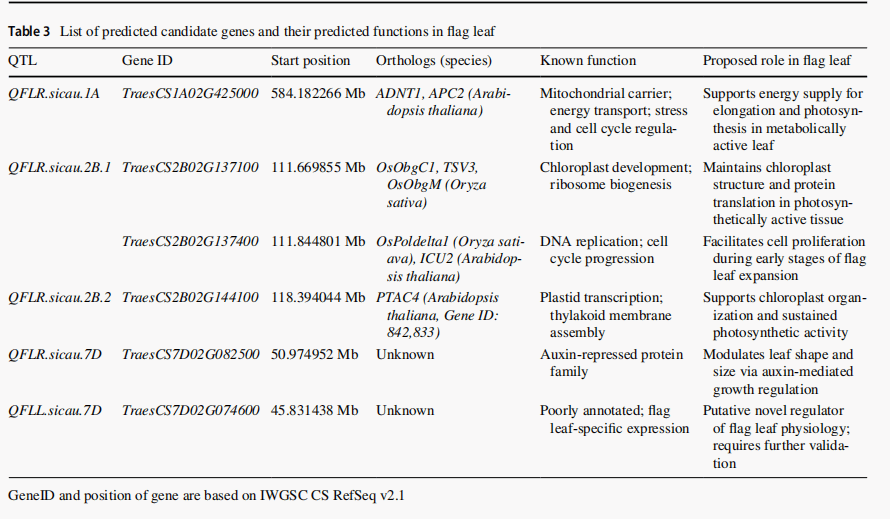

随后,作者在新QTL区间内对候选基因进行了预测,共筛选出6个高置信度候选基因,这些基因在旗叶中特异性高表达,功能与旗叶发育密切相关,涉及能量运输、叶绿体发育、DNA复制、生长素调控等(表3)。

表3. QTL群段内预测的候选基因列表及其功能注释

综上所述,本研究对220份遗传多样性丰富的四川小麦种质进行分析,明确了FLL、FLW、FLA、FLR等旗叶性状的表型变异、相关性及高遗传力特征,为性状改良提供理论基础。通过GWAS鉴定出7个与FLM相关的QTL,其中6个为新QTL,5个在验证群体中成功得到验证,同时发现QFLL.sicau.7D和QFLW.sicau.2B具有显著多效性。预测出6个与旗叶生长发育相关的高置信度候选基因,涉及能量代谢、叶绿体功能、细胞周期、激素调控等过程。本研究结果为小麦旗叶形态分子育种提供了关键遗传标记和优良种质资源,为后续精细定位、基因克隆及品种改良奠定基础。

文章链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s00122-025-05059-8