近日,实验室陈宗奎/马均教授团队等在期刊《Carbohydrate Polymers》发表了题为“Nitrogen-regulated amylose structure and complexation during post-ripening: A key to improving rice cooking and eating quality”的论文,系统总结了氮调控后熟期直链淀粉结构与复合作用对水稻蒸煮食味品质的影响研究。

01研究概述

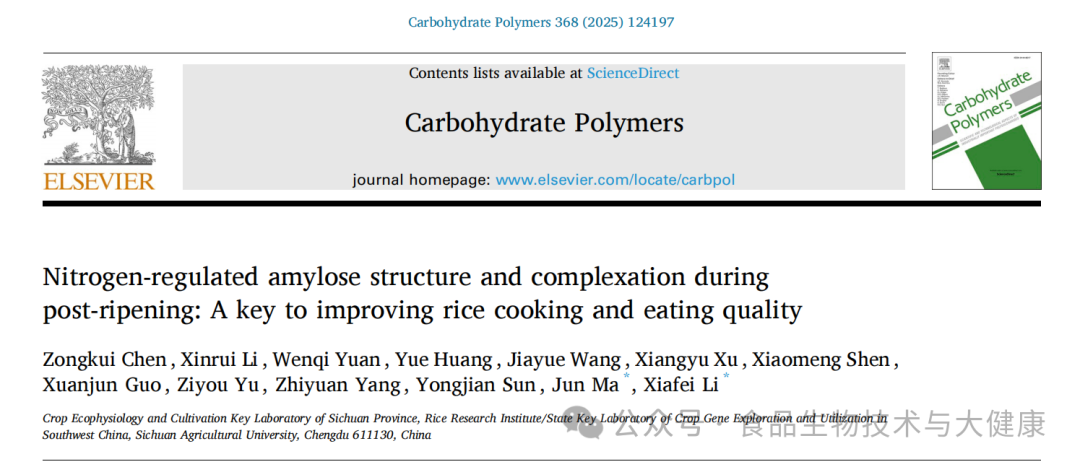

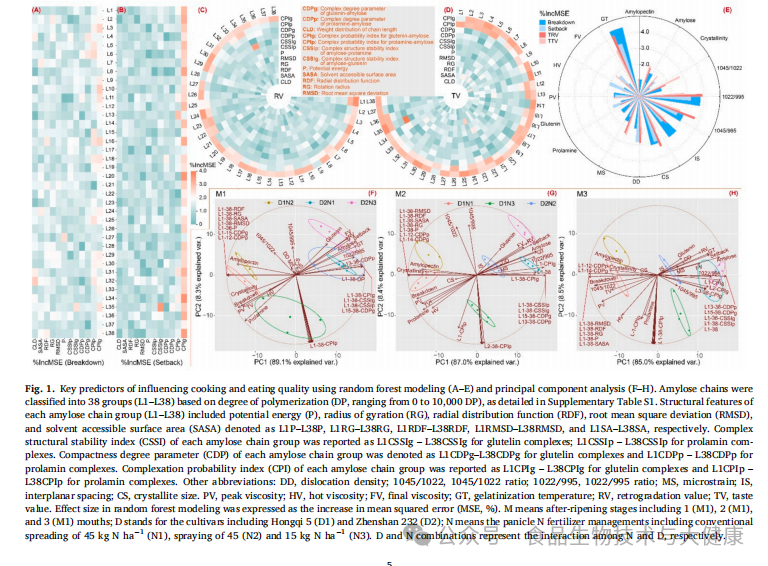

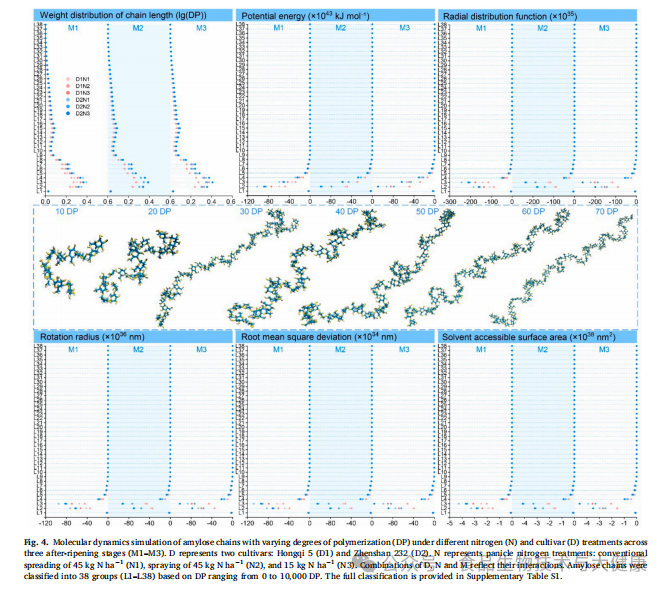

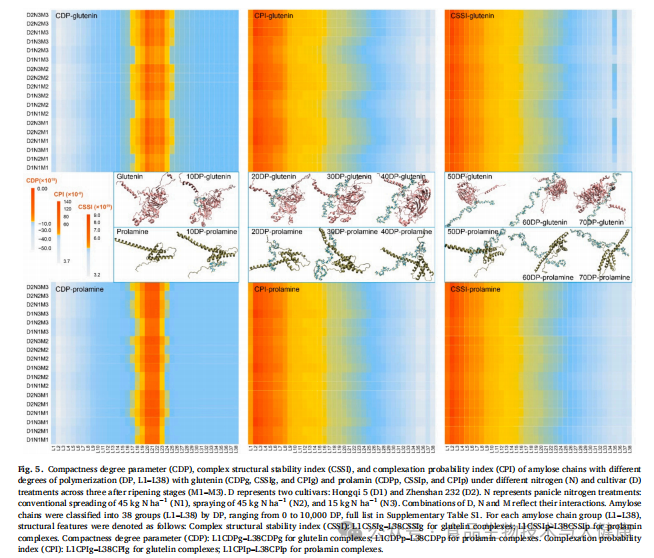

后熟作用与穗部施氮会影响直链淀粉结构及其与蛋白质的复合作用,进而塑造水稻的蒸煮食味品质(CEQ),但其具体作用机制尚不明确。该研究通过田间试验与分子动力学模拟,探究了后熟期时长及穗部施氮(叶面喷施45 kg N/ha,N2处理)对直链淀粉结构及其与蛋白质相互作用的调控方式。结果表明,后熟作用会降低谷蛋白、醇溶蛋白、支链淀粉以及短链/中短链直链淀粉-谷蛋白复合物的含量,同时增加中短链直链淀粉-醇溶蛋白复合物的含量。这些变化会降低淀粉的黏度特性,从而导致蒸煮品质下降。

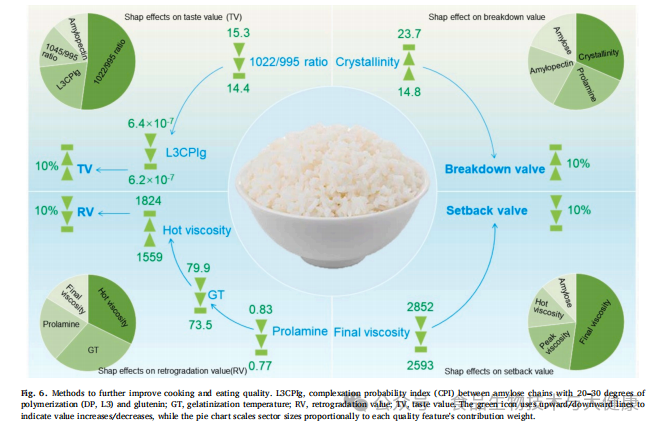

在品种-氮素组合中,低直链淀粉品种(D1)在N2处理下(D1N2组合),谷蛋白与直链淀粉含量降低,而支链淀粉含量升高,使得热黏度与最终黏度下降。此外,D1N2组合还能改善短链和中短链直链淀粉的结构特征,提高峰值黏度;同时,直链淀粉-谷蛋白/醇溶蛋白复合物含量的减少进一步降低了热黏度与最终黏度。另外,D1N2组合可提高淀粉颗粒的硬度与延展性,这也有助于降低最终黏度。综上,后熟作用会导致水稻蒸煮品质下降,而D1N2组合能够有效改善水稻的蒸煮食味品质。

02研究背景

水稻是全球最重要的主食作物之一,为世界上超过半数人口提供主要热量来源。随着生活水平的提高和经济的发展,消费者对优质大米的需求日益增长,尤其是在蒸煮食味品质方面。提升水稻的蒸煮食味品质可使大米价格提高多达30%,同时减少食物浪费。然而,由于环境胁迫、适宜品种匮乏以及农艺措施不够优化等因素,生产高蒸煮食味品质的水稻仍面临挑战,难以满足市场需求。

直链淀粉在淀粉颗粒形成过程中起着核心作用,是决定水稻蒸煮食味品质的关键因素。它是一种由α-1,4 -糖苷键连接而成的线性α-D -葡聚糖,可形成借助氢键稳定的右手螺旋结构。直链淀粉与支链淀粉共同构成淀粉颗粒的同心层状结构。在生长环模型中,支链淀粉主要分布在结晶区,而直链淀粉则积累在无定形区。淀粉颗粒的理化特性由直链淀粉含量、链长分布、分子结构、复合能力及键能共同决定,是影响水稻蒸煮食味品质的核心因素。直链淀粉含量较高时,易与支链淀粉发生分子缠结或共结晶,导致蒸煮过程中淀粉颗粒膨胀,使米饭质地更硬、黏度更低,通常会降低水稻的蒸煮食味品质。相反,短链直链淀粉占比越高,淀粉颗粒间间距越小,淀粉颗粒稳定性越强,峰值黏度越高,从而提升蒸煮食味品质。此外,蛋白质(主要是谷蛋白和醇溶蛋白)是稻米中含量第二丰富的大分子物质,同样会影响蒸煮食味品质。蛋白质半胱氨酸残基中的二硫键会阻碍直链淀粉凝胶的形成,提高最终黏度,进而降低米饭的消化性和蒸煮食味品质。然而,目前对于直链淀粉分子结构和链长分布如何影响其与谷蛋白、醇溶蛋白的相互作用,以及这些相互作用又如何作用于水稻蒸煮食味品质,人们的认知仍较为有限。

氮素管理是提升水稻蒸煮食味品质的关键农艺措施。与基肥或分蘖肥相比,穗期氮素管理对籽粒中淀粉和蛋白质的积累影响更为直接。其中,叶面施氮已被证实比传统追施更高效,在提升水稻蒸煮食味品质方面具有更大潜力。在评估叶面施氮对直链淀粉结构及其与谷蛋白、醇溶蛋白复合作用的影响之前,需考虑后熟期内稻米中直链淀粉或蛋白质的内在转化过程。后熟作用通常指水稻收获后储存1-3个月的过程,对水稻蒸煮食味品质的形成至关重要。在此期间,蛋白质活性和内源酶可能会改变淀粉颗粒的结构与理化特性,进而影响水稻的蒸煮食味品质。与新收获的稻米相比,后熟后的稻米往往表现出更强的黏弹性和更稳固的凝胶网络,这最终可能导致蒸煮食味品质下降。此外,长期储存还会降低淀粉颗粒的吸水性和膨胀能力,从而降低水稻的蒸煮食味品质。后熟期内稻米的蛋白质组成也会发生变化:尽管总蛋白质含量相对稳定,但13 kDa和20 kDa蛋白质亚基的含量会增加,进而导致蒸煮食味品质降低。因此,深入了解后熟期内直链淀粉结构特征及其与蛋白质相互作用的演变规律,对于提升水稻蒸煮食味品质至关重要。

该研究假设,在穗期优化叶面施氮可重塑后熟期内直链淀粉的分子结构、键合特性及其与蛋白质的相互作用模式,最终提升水稻的蒸煮食味品质。研究通过评估不同后熟阶段水稻的淀粉与蛋白质积累、直链淀粉分子结构、直链淀粉-谷蛋白/醇溶蛋白相互作用及淀粉颗粒理化特性,旨在优化穗部氮素管理措施,以提升水稻蒸煮食味品质。研究结果可为水稻蒸煮食味品质的提升提供理论参考和实践指导。

03研究结论

该研究探究了后熟期内水稻蒸煮食味品质的变化规律,以及穗部施氮管理下直链淀粉积累、分子结构及其与谷蛋白或醇溶蛋白的相互作用对水稻蒸煮食味品质的影响。结果显示,后熟3个月后水稻蒸煮品质下降,这表明应在水稻后熟的第二个月内采取储存措施以保持其品质。此外,D1N2(低直链淀粉品种D1+穗部叶面施氮N2)处理下的水稻表现出更优的蒸煮食味品质。

后熟3个月后,支链淀粉含量降低导致淀粉颗粒结晶度下降;同时,短链和中短链直链淀粉与水的接触面积减小,使得蒸煮过程中淀粉凝胶的抗剪切能力增强。中短链直链淀粉-醇溶蛋白复合物含量增加,引发分子内部应变不均与构象不稳定,无法阻止直链淀粉的热降解;与此同时,短链和中短链直链淀粉-谷蛋白复合物数量减少,增加了直链淀粉与水的接触,降低了直链淀粉的热稳定性及其再聚合能力。这些变化共同导致水稻淀粉的峰值黏度和热黏度降低,且主要通过降低崩解值,最终使蒸煮品质下降。

在D1N2处理下,较低的谷蛋白和直链淀粉含量为淀粉颗粒膨胀创造了有利条件,而较高的支链淀粉含量则增强了淀粉颗粒的结构稳定性,既促进了直链淀粉从淀粉颗粒中分离,又抑制了小分子物质的聚合。此外,该处理下较短的短链和中短链直链淀粉呈现松散的螺旋结构,增强了其水合能力、复合能力及分子末端自由度,减少了直链淀粉链的横向和纵向收缩,同时降低了短链/中短链直链淀粉与谷蛋白/醇溶蛋白的复合作用。这些特性使D1N2处理下的水稻淀粉峰值黏度升高、热黏度和最终黏度降低,从而维持了较高的崩解值和食味值,最终实现了更优的蒸煮食味品质。

该研究结果为通过优化直链淀粉结构及其与储存蛋白的相互作用来提升水稻蒸煮食味品质提供了理论依据。

04图文赏析

原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2025.124197