独角金内酯(Strigolactone,SL)已被证实可通过调控水稻茎秆伸长与分蘖角度影响株型建成,并在生物/非生物胁迫响应中具有感知功能。其中,编码F-box蛋白的D3基因作为SL信号通路的核心组分,其功能缺失突变体表现为株高显著降低、分蘖数增加的典型表型,因此可作为遗传改良水稻株型的分子靶标。2025年8月,Plant Hormones期刊在线发表了四川农业大学西南作物基因资源发掘与利用国家重点实验室王文明教授团队题为Genome editing of the D3 gene improves plant architectureand disease resistance in rice的研究论文。该研究发现通过编辑D3基因改良水稻株型的同时提高了水稻对白叶枯病的抗性。

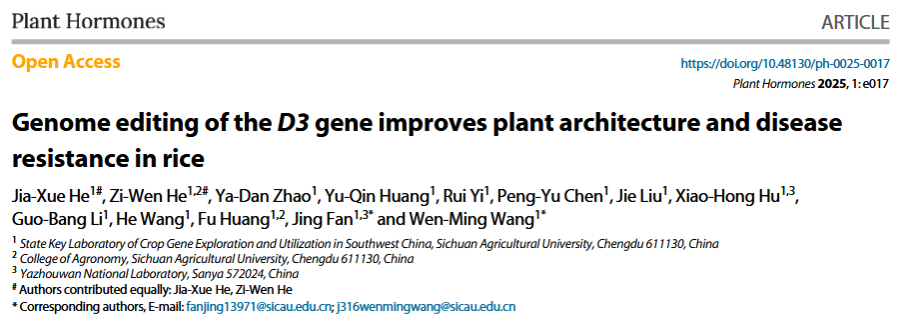

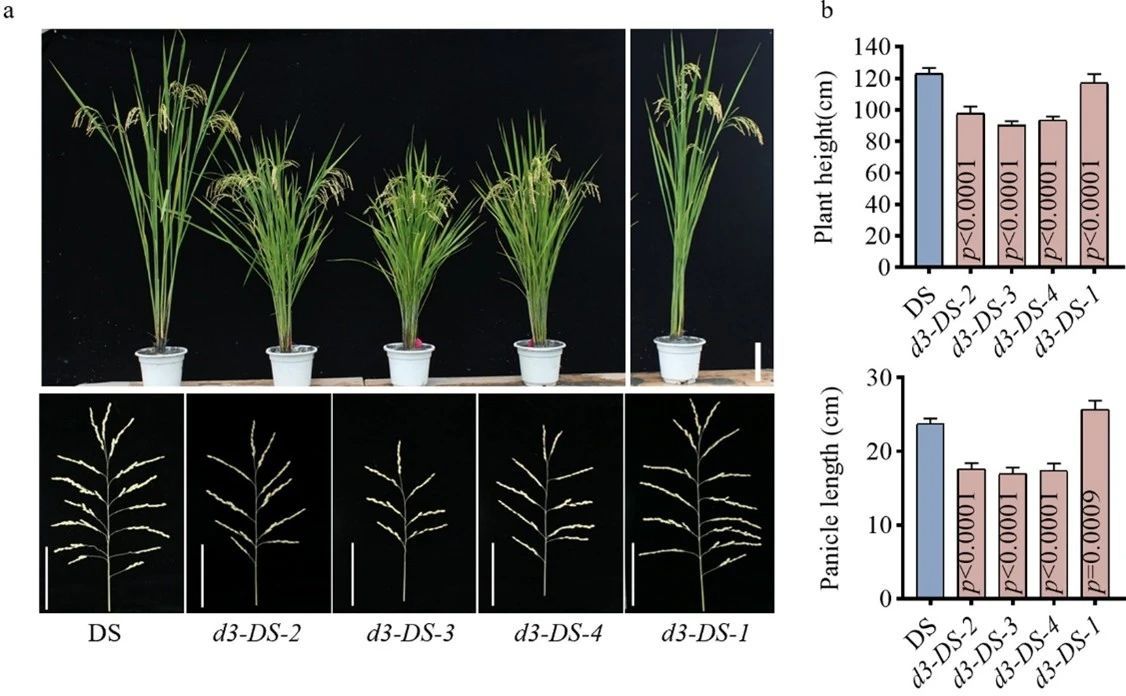

团队前期研究发现,DS(粳稻)具有耐寒、米质优的特点,但其株高过高、分蘖少,因此利用CRISPR/Cas9技术对DS的D3基因进行编辑以期改良株型。通过对多个基因编辑株系的农艺性状分析发现,D3基因功能丧失的株系(#2、#3、#4)其分蘖显著增加,株高变矮,但千粒重、结实率没有差异。由于穗长变短、每穗实粒数下降,单株产量没有明显改变。

图1 D3基因调控株高和穗长

图2 D3基因编辑株系的农艺性状分析

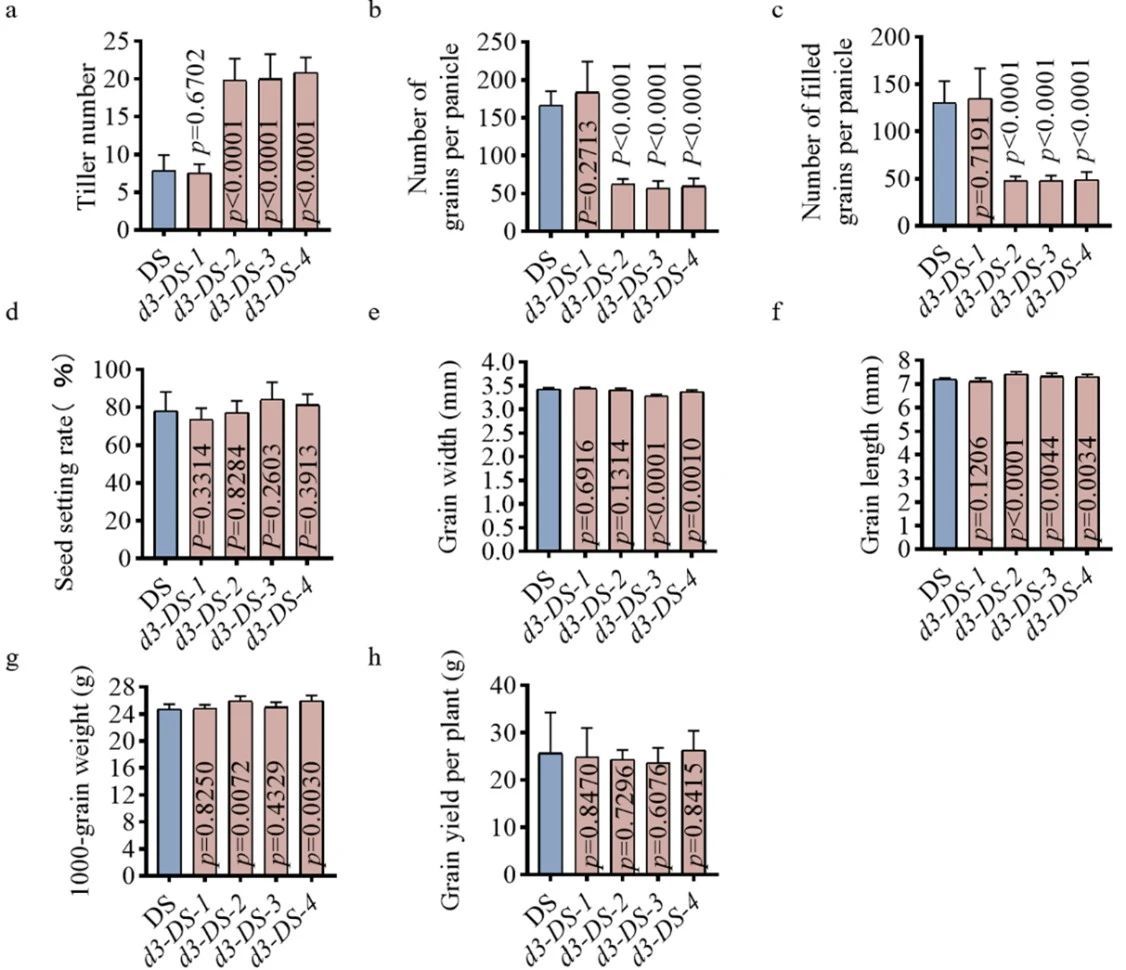

此外,研究人员对D3基因编辑株系接种白叶枯病菌发现,D3基因功能缺失突变体的病斑长度短于野生型DS,说明其对白叶枯病的抗性增强。

图3 D3基因编辑株系对白叶枯病的敏感性分析

该研究通过精准编辑水稻D3基因,成功创制出株高降低、分蘖数增加的紧凑型水稻,且单株产量无明显变化。此外,D3基因编辑株系不仅增强对白叶枯病的抗性,还保留无转基因成分,为培育绿色高产抗逆水稻品种奠定了基础。

实验室何佳雪博士和何子文硕士研究生(已毕业)为本文共同第一作者,樊晶教授和王文明教授为论文共同通讯作者。该项研究得到国家自然科学基金项目的支持(grant no. 32372490)。