本文摘要

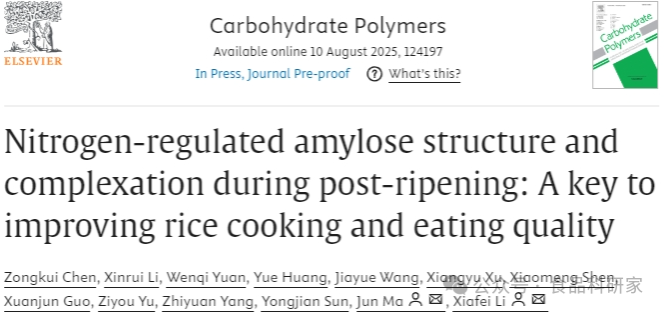

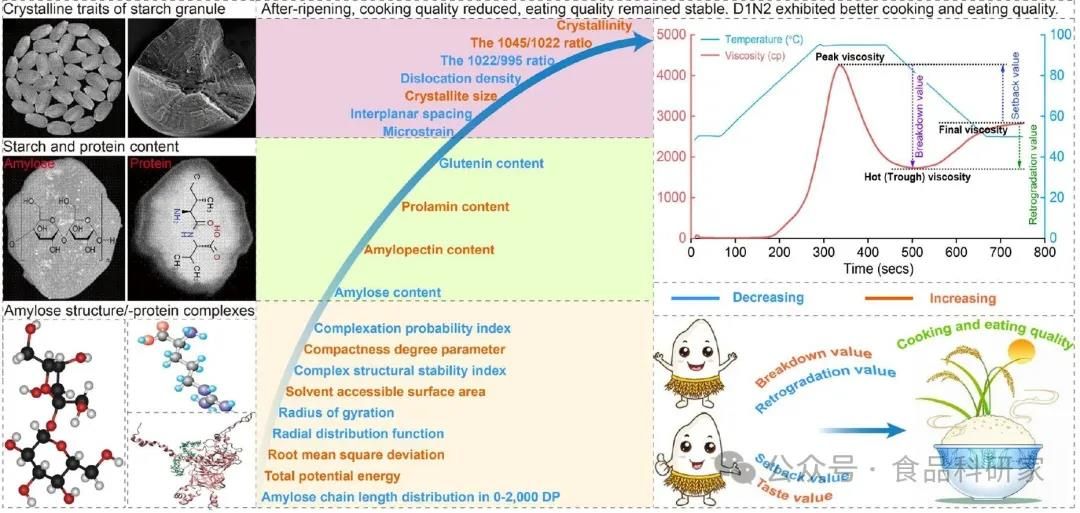

后熟和穗肥氮对直链淀粉结构及其与蛋白质的复合物有影响,进而影响米饭的蒸煮和食用品质(CEQ),但其作用尚不清楚。本研究通过田间试验和分子动力学研究后熟时间和穗肥氮(叶面施用45 kg N ha⁻¹,N₂)如何调节直链淀粉结构及其与蛋白质的相互作用。后熟降低了谷蛋白、醇溶蛋白、支链淀粉以及短/短中链直链淀粉-谷蛋白复合物,同时增加了短中链直链淀粉-醇溶蛋白复合物。这些变化降低了黏度特性,从而降低了蒸煮品质。在品种-氮组合中,低直链淀粉品种(D1)在N₂(D1N₂)下降低了谷蛋白和直链淀粉,但增加了支链淀粉,降低了热黏度和最终黏度。D1N₂还改善了短链和短中链直链淀粉的结构特性,提高了峰值黏度,而降低的直链淀粉-谷蛋白/醇溶蛋白复合物进一步降低了热黏度和最终黏度。D1N₂增加了淀粉颗粒的硬度和延展性,有助于降低最终黏度。总体而言,后熟降低了蒸煮品质,而D1N₂改善了CEQ。

研究背景

水稻(Oryza sativa L.)是全球最重要的主粮作物之一,为超过一半的世界人口提供主要的热量来源。随着生活水平的提高和经济的发展,消费者对高质量大米的需求不断增加,尤其是在烹饪和食用品质方面。烹饪和食用品质的提升可以显著提高大米的价格,最高可达30%,并有助于减少食物浪费。然而,由于环境压力、适合的品种有限以及农业实践的次优性,生产出具有高烹饪和食用品质的大米仍然面临挑战,难以满足市场需求。

淀粉的分子结构和性质在烹饪过程中起着关键作用,其中直链淀粉(amylose)是决定大米烹饪和食用品质的核心因素之一。直链淀粉是一种线性α-D-葡萄糖聚合物,通过α-1,4-糖苷键连接,形成右手螺旋结构,并通过氢键稳定。直链淀粉与支链淀粉(amylopectin)共同构成淀粉颗粒的同心层状结构。直链淀粉含量、链长分布、分子结构、复合能力以及键能等特性共同决定了淀粉颗粒的物理化学性质,进而影响大米的烹饪和食用品质。此外,蛋白质(尤其是谷蛋白和醇溶蛋白)作为稻谷中的第二大类大分子,也对烹饪和食用品质有显著影响。然而,直链淀粉的分子结构和链长分布如何影响其与谷蛋白和醇溶蛋白的相互作用,以及这些相互作用如何影响大米的烹饪和食用品质,目前尚不清楚。

氮(N)管理是提升大米烹饪和食用品质的关键农业策略之一。穗期氮肥管理对籽粒中淀粉和蛋白质的积累影响更为直接。研究表明,叶面施氮比传统的追肥更高效,对提升大米烹饪和食用品质具有更大的潜力。然而,在评估叶面施氮对直链淀粉结构及其与谷蛋白和醇溶蛋白复合物的影响之前,必须考虑籽粒在后熟过程中内部直链淀粉或蛋白质的转化。后熟期(通常指收获后1-3个月的储存期)对烹饪和食用品质的形成至关重要。在此期间,蛋白质活性和内源酶可能会改变淀粉颗粒的结构和物理化学性质,从而影响大米的烹饪和食用品质。因此,深入研究直链淀粉结构特性及其与蛋白质相互作用在后熟过程中的演变,对于提升大米的烹饪和食用品质至关重要。

研究结论

本研究调查了糙米在后熟过程中烹饪和食用质量的变化,以及在穗肥氮肥管理下,直链淀粉积累、分子结构以及与谷蛋白或醇溶蛋白的相互作用对糙米烹饪和食用质量的影响。后熟3个月后,烹饪质量下降,表明应在后熟的第二个月内采取储存措施以保持质量。此外,D1N2策略表现出更好的烹饪和食用质量。后熟3个月后,较低的支链淀粉含量降低了淀粉颗粒的结晶度,而较高比例的短链和短中链直链淀粉——其水接触面积较小——增加了烹饪过程中淀粉凝胶的剪切阻力。短中链直链淀粉-醇溶蛋白复合物的增加导致应变不均匀和构象不稳定性,无法防止直链淀粉的热降解。与此同时,较少的短链和短中链直链淀粉-谷蛋白复合物增加了直链淀粉与水的接触,降低了直链淀粉的热稳定性和再聚合能力。这些变化共同降低了峰值粘度和热粘度,主要是通过降低降解值来实现的,最终损害了烹饪质量。在D1N2中,较低的谷蛋白和直链淀粉促进了淀粉颗粒的膨胀,而较高的支链淀粉含量增强了淀粉颗粒的强度,促进了直链淀粉从淀粉颗粒中的分离,并限制了小分子聚合。此外,较少的短链和短中链直链淀粉表现出松弛的螺旋结构,增强了水合作用、复合能力以及分子末端的自由度,减少了直链淀粉链的横向和纵向收缩,降低了短链/短中链直链淀粉-谷蛋白/醇溶蛋白的复合程度。这些特性在D1N2中增加了峰值粘度,降低了热粘度和最终粘度,因此保持了较高的降解值和风味值,同时降低了回生值和回生程度,从而实现了优越的烹饪和食用质量。这些发现为通过优化直链淀粉结构及其与储存蛋白的相互作用来提高糙米的烹饪和食用质量提供了依据。

通讯作者

马均:四川农业大学水稻研究所教授,博士生导师,现为四川省学术和技术带头人、享受国务院政府特殊津贴专家,四川省专家评议(审)委员会组成人员,“作物生理生态与栽培四川省重点实验室”主任,农业部“西南作物生理生态与耕作重点实验室”副主任,中国作物学会栽培委员会水稻学组副组长。长期从事水稻栽培与生理生态研究和人才培养工作,在水稻超高产优质栽培、机械化生产和资源高效利用机理与技术研究方面成效显著。主要研究方向:(1)水稻优质高产高效栽培理论与技术;(2)水稻机械化生产技术;(3)水肥耦合机制及节水节肥技术;(4)水稻抗旱节水生理及其抗逆栽培技术水稻机械化生产技术。

Xiafei Li:四川农业大学水稻研究所

资助基金

本研究得到了国家自然科学基金(32401947)、四川省自然科学基金(2024NSFSC1225和2023NSFSC0014)以及四川省博士后创新人才支持计划(BX202207)的资助。

原文链接

https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2025.124197